“에미야, 정말 이렇게까지 해야 하니? 아무리 생각해도 이건 아니야. 그러면 못 써.”

할머니는 혀를 차며 말렸습니다.

“어머니 저도 오랜 시간 고민하고 결정 내린 거예요.”

엄마는 입술을 깨물며 이렇게 말했었습니다. 할머니는 더 이상 아무런 말도 하지 못하고 깊은 한숨을 토해내셨습니다.

“성민아, 미안해.”

“엄마, 가지 마. 엄마 가지마.”

성민이는 얼굴을 떨 군 채 엉엉 소리 내어 울었습니다. 발버둥을 쳐도 아무 소용이 없었습니다. 목만 아플 뿐이었습니다. 엄마는 뒤도 돌아보지 않은 채 쏜살같이 오던 길로 내려갔습니다. 엄마가 떠난 뒤 성민이는 가방을 뒤적이다가 반듯하게 접은 쪽지 하나를 보았습니다.

“성민아, 엄마는 꼭 돌아 올 거야. 그때 까지 할머니 말씀 잘 듣고 잘 견뎌야 해. 미안해. 꼭 올 거야. 엄마를 믿어.”

성민이는 또다시 털썩 주저앉아 엄마를 애타게 불렀습니다. 하지만 엄마는 곧 돌아오지 않았습니다. 반년이 지나도록 할머니 집으로 전화 한 통 하지 않았습니다. 성민이는 엄마가 한 약속을 지키지도 않아 너무나 원망 스러웠습니다. 자신이 마치 버림받은 아이 같았습니다.

성민이가 오물대며 밥을 먹고 있을 때 할머니는 또 입을 여셨습니다.

“세상에 아무리 그래도 그렇지. 그렇게 모질게 인연 끊는 사람이 어딨어. 내일이 자식새끼 생일이란 걸 알란가 모르겠다. 어이구, 세상에. 참 모진 사람 같으니라고. 이제 정말 영영 안 돌아올 모양이지.”

할머니는 뜬금없이 못마땅한 말투로 말씀 하시며 어깨를 들썩였습니다.

“할머니, 엄마는 꼭 돌아온댔어요. 꼭 돌아 올 거라구요.”

성민이는 어금니를 깨물며 할머니에게 대들 듯이 말했습니다.

“아이구, 그래도 지에미라고. 쯧쯧.”

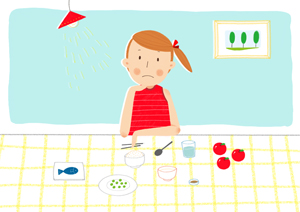

새 날이 밝았습니다. 오늘이 정말 성민이의 아홉 번째 생일이었습니다. 할머니는 미역국을 끓여 놓고 있었습니다. 어제보다는 반찬이 몇 가지 더 늘었습니다.

“아이구, 우리 새끼 생일인데 너 엄마 아빠는 어디서 무얼 하는지 전화 한 통 없고. 밥이라도 많이 먹어라......”

할머니는 밥을 몇 숟가락 뜨다 말고 앞치마로 눈가를 슬쩍 찍어 냈습니다. 성민이도 울적한 마음뿐이었습니다. 무슨 생일이 이렇게 썰렁한가 싶습니다.

일부러 생일을 까맣게 잊고만 싶었습니다. 할머니 외에는 축하해주는 사람이 없는 것이 너무나도 쓸쓸했습니다. 아무도 초대하지 않는 생일일이 뭔 생일인가 싶기도 했습니다. 성민이는 지금까지 선물을 받지도 못하는 생일이 있는 줄은 꿈에도 몰랐습니다. 친구들에게는 생일이라고 소문을 내지도 않았습니다. 어렵게 사는 형편에 돈이 들어갈까 봐 꾹 입을 다물고 있었던 것입니다.

“성민아, 미역국 다 식겠다. 어서 먹자구나.”

할머니는 성민이 앞에 반찬을 가까이 놓아 주었습니다.

“띠리링.”

할머니가 물을 가지러 가는 사이 전화벨이 울렸습니다.

“아침부터 누가 이리도 빨리 전화를 하는 거여?”

할머니는 중얼거리며 수화기를 들었습니다.

“여보세요?”

저쪽에선 아무 소리도 안하는 모양이었습니다.

“여보세요? 여보세요?”

할머니는 아까보다 더 수화기를 바짝 귀에 대었습니다. 귀가 어두운 것처럼.

“여보세요? 뭔 사람이 전화를 걸었으면 말을 해야지. 암말도 안 해.”

할머니는 투덜대며 수화기를 내려놓았습니다.

“전화를 걸었으면 말을 해야 할 거 아녀. 늙었다고 놀리는 거여 뭐여.”

할머니는 속이 상하는지 연거푸 같은 말을 했습니다. 성민이는 고개를 갸웃거렸습니다. 암만해도 이상했습니다. 왠지 모르게 엄마가 아니면 아빠일 거라는 생각이 언뜻 스쳤습니다. 엄마 아빠가 성민이의 생일을 기억하지 못할 리가 없습니다.

집을 나서는 성민이의 마음은 무겁기만 했습니다. 마음이 울적해서 돌멩이도 한 번 뻥 찼습니다. 그러다가 곧바로 학교로 내달렸습니다. 교실은 어제처럼 왁자지껄 했지만 하나도 재미가 없었습니다. 공부시간도 지루하기만 했습니다. 성민이는 수업을 마치자마자 열심히 공을 찼습니다. 무엇을 애써 잊기라도 하 듯 부지런히 운동장을 뛰었습니다. 이내 온몸이 땀에 흠뻑 젖었습니다.

“성민아, 이쪽으로 빨리 공 차. 빨리.”

달리기 선수인 기훈이가 빽빽 소리를 지르며 골대로 공을 몰아가고 있을 때 였습니다.

“성민아.”

누가 성민이를 불렀습니다. 현관문에서 선생님이 손짓을 하고 있었습니다.(중)

이정순

저작권자 © 어린이강원일보 무단전재 및 재배포 금지